Dr. Ulrich Rose

„Zwischen 1891 und 1945 erschienen zu Arndt etwa 500 Zeitschriftenbeiträge und Monographien. Dies ergab eine ausführliche Durchsicht bei Karl Schäfer/Josef Schawe (Hrsg.), Ernst Moritz Arndt. Ein bibliographisches Handbuch 1769–1969, Bonn 1971.“

So heißt es in einem Aufsatz von Thomas Vordermayer in den „Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte“.[1]

Arndt-Rezeption nach E/K und Germanistik

Die deutschsprachige Germanistik kennt zwei wesentliche Bibliographien bzw. Referateorgane, den sogenannten Eppelsheimer/Köttelwesch[2] und die Germanistik[3]. Von Textausgaben über Monographien und Aufsätze bis hin zu Kapiteln oder größeren Abschnitten sind in diesen beiden Unternehmungen die Publikationen zur deutschsprachigen Belletristik und – nach dem Linguistic Turn – zur Lingusitik der deutschen Sprache verzeichnet.

In der UB Greifswald sind beide Reihen in gedruckten Ausgaben vorhanden – der Eppelsheimer/Köttelwesch seit 1969 bis zum aktuellen Jahresband (2016), die Germanistik vom ersten Jahrgang 1960 bis zum 51. von 2010.

In der Auseinandersetzung um den Namen der Universität Greifswald, die diesen Namen seit ihrer Gründung bis zum Jahr 1933, also ca. 450 Jahre, getragen hat und seit Juli 2018 wieder trägt, geht es um die Befindlichkeiten von Menschen mit (Arbeits-)Biographien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Somit sind diese beiden Reihen in Hinsicht auf die Zeitspanne ihres Erscheinens die ausschlaggebenden.

Da Ernst Moritz Arndt in der Forschung als Literat gesehen wird, so sind diese beiden Reihen auch vom Gegenstand her die einschlägigen Referateorgane bzw. Bibliographien der Forschungsliteratur.[4]

Die Grundfrage dieses Papiers ist eine statistische: Wie viele Publikationen zu Ernst Moritz Arndt verzeichnen die genannten Referateorgane bzw. Bibliographien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und ein wenig darüber hinaus) zum damaligen Namenspatron der Universität Greifswald? Die Beantwortung dieser Frage soll einen Beitrag zur Überprüfung der These leisten, Arndt sei allgemein bekannt, hoch angesehen und stark rezipiert, daher schade die Ablegung des Namens der Reputation der Universität.

Kernthese der Befürworter des Namenspatronats war, dass Arndt hohe Wertschätzung erfahre wegen seiner Freiheitsliebe und seines demokratischen Gedankenguts (Pressefreiheit), während seine Xenophobie und sein Antisemitismus zeitbedingt seien und nicht ins Gewicht fielen (wiewohl die Begeisterung für Arndt bei nationalistisch Gesinnten und später bei den Nationalsozialisten[5] wohl eher gerade dadurch und durch seine grenzüberschreitende Deutschtümelei begründet war).

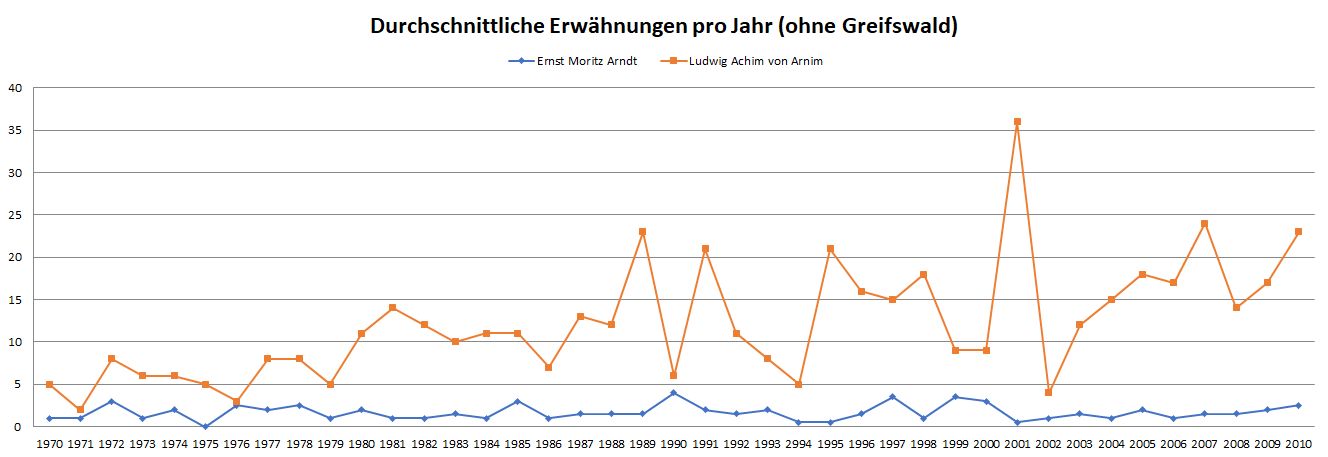

Bei der vielschreibenden Zunft der Germanistinnen und Germanisten müsste es zu einer sichtbaren Tätigkeit führen, wenn Arndt allgemein bekannt, geliebt und wertgeschätzt wäre. Daher versuche ich, nicht nur die Zahlen zu Arndt selbst im Verlauf der Jahre zu zeigen, sondern, um Bekanntheit, Beliebtheit und Wertschätzung zu verdeutlichen, ihn mit einem Autor zu vergleichen, der in zeitlicher Nähe zu ihm aktiv war und, ähnlich wie Arndt, nicht in der Liga von Goethe, Schiller oder Herder spielt. Der Vergleichsautor ist Ludwig Achim von Arnim, der zudem noch den arbeitserleichternden Vorteil der großen alphabetischen Nähe zu Arndt hat. Alle Publikationen zu Arndt werden berücksichtigt, also auch Kapitel oder größere Abschnitte in umfassenden Werken, desgleichen Aufsätze und Monographien. Bei Arnim zähle ich nur die unmittelbar zu ihm veröffentlichten Aufsätze und Monographien, gebe Arndt also gegenüber von Arnim einen kleinen Vorsprung.

Um das Ergebnis abzusichern, habe ich den Zeitraum zugrunde gelegt, für den beide Monographien vorliegen, also von 1969 bzw. 1970 bis 2010. Das sind 41 Jahre, ausreichend, um über die die Intensität der Rezeption aussagefähig zu sein.

Das Ergebnis ist einigermaßen ernüchternd. Über die 41 Jahre hinweg liegt die Zahl der Veröffentlichungen (Items) pro Berichtsjahr zu Arndt in dem Tunnel zwischen 0 und 4.[6] Um diesen Tunnel etwas qualifizierter darzustellen, hier die Verteilung der Werte auf die Anzahl der Jahrgänge:

0 bzw. 0,5 Items – 4

1 bzw. 1,5 Items – 21

2 bzw. 2,5 Items – 10

3 bzw. 3,5 Items – 5

4 Items – 1

(Insgesamt ca. 70 Items)

Die größte Häufung findet sich bei 1-1,5 Items, danach 2-2,5. Dem entspricht auch der errechnete Mittelwert von 1,7 Items ( = selbständige Publikationen, Aufsätze, umfangreichere Erwähnungen und größere Kapitel) im Beobachtungszeitraum pro Jahr.

Der Vergleichsautor von Arnim kommt auf einen Mittelwert von 12,3 Items ( = nur selbständige Publikationen und Aufsätze) pro Jahr. Seine Verteilung sieht folgendermaßen aus: Der Tunnel liegt zwischen 2 und 36 Items; die Auflistung der Werte ergibt:

| 2 Items – 1 | 12 Items – 3 |

| 3 Items – 1 | 13 Items – 1 |

| 4 Items – 1 | 14 Items – 2 |

| 5 Items – 3 (Damit sind wir aus dem Arndt-Tunnel nach oben weg) |

15 Items – 2 |

| 6 Items – 3 | 16 Items – 1 |

| 7 Items – 1 | 17 Items – 2 |

| 8 Items – 4 (Damit sind wir über die Anzahl der Arndt-Items insgesamt (70) weit hinaus) |

18 Items – 2 |

| 9 Items – 2 | 21 Items – 2 |

| 10 Items – 1 | 23 Items – 2 |

| 11 Items – 4 | 24 Items – 1 |

| 36 Items – 1 (Insgesamt ca. 504 Items) |

Bei von Arnim gibt es keine signifikante Häufung, wir müssen uns an den Mittelwert (12,3 Items pro Jahr) halten.

Anzuführen ist, dass es bei Arndt zu einigen greifswaldbedingten Ausreißern kommt:

Zu seinem „Geburtstag“ 1969 gab es nicht nur die Bibliographie von Loh, sondern auch ein Sonderheft (Doppelnummer) der WZUG („Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Greifswald“ (!) hieß im internationalen Sprachgebrauch die offizielle Zeitschrift der EMAU) mit einer im knapp zweistelligen Bereich liegenden Anzahl von Aufsätzen.

Anlässlich der 125. Wiederkehr des Todestages 1985 erschien ebenfalls eine Doppelnummer der WZUG mit einer Aufsatzanzahl im einstelligen Bereich.

2003 veröffentlichte Prof. Karl-Ewald Tietz von der Arndt-Gesellschaft den Diskussionsstand einer der mehreren Patronatsdiskussionen (Ernst Moritz Arndt weiterhin im Widerstreit der Meinungen. Neue Materialien zu einer alten Diskussion / [Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft e.V.], Groß Schoritz/Rügen 2003) mit einer Aufsatzzahl im knapp zweistelligen Bereich.

Schließlich erschien 2007 ein Tagungsband von Prof. Walter Erhart mit einer knapp zweistelligen Anzahl von Aufsätzen (Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860). Deutscher Nationalismus – Europa – transatlantische Perspektiven / hrsg. von Walter Erhart und Arne Koch, Tübingen: Niemeyer 2007).

Diese sind in den statistischen Werten nicht enthalten – die Publikationen in Greifswald haben keine Aussagekraft in Hinsicht auf die Bedeutung Arndts außerhalb der Stadt.

Fazit: Weder im Vergleich zu von Arnim (12,3 Publikationen im Schnitt pro Jahr) noch als absolute Zahl (1,7 Publikationen im Schnitt pro Jahr) scheint Arndt eine bedeutende Rolle in der wissenschaftlichen Literatur zu spielen. Das überörtliche Interesse an ihm liegt irgendwo zwischen „nicht vorhanden“ und „äußerst gering“. Die Befürchtung, dass der Universität durch die Ablegung des Namens ein Schaden in Hinsicht auf ihr wissenschaftliches Ansehen erwachsen könnte, ist unbegründet. Die Aussage, Arndt sei allgemein bekannt, hoch angesehen und stark rezipiert, lässt sich nicht belegen.

Auf lokaler Ebene sieht die Sache ein wenig anders aus. Nimmt man die hier weggelassenen Studien hinzu, so ist zu sehen, dass Arndt innerhalb der Grenzen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald höhere Aufmerksamkeit (und damit verbunden auch Wertschätzung) erfahren hat als im Rest der Republik.

[1] Thomas Vordermayer: Die Rezeption Ernst Moritz Arndts in Deutschland 1909/10 – 1919/20 – 1934/35, in: VfZ, Jg. 58 (2010), Heft 4, S. 483-508

[2] Begründet als: Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft / bearb. von Hanns W. Eppelsheimer, Frankfurt, M.: Klostermann 1957-1969 (1.1945/53(1957) – 8.1967/68(1969)); fortgeführt als: Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft : BDSL / begr. von Hanns W. Eppelsheimer, fortgeführt von Clemens Köttelwesch u. Bernhard Koßmann [u. a.], Frankfurt, M.: Klostermann, 1970ff (9.1969(1970) – [nicht abgeschlossen]) [in Greifswald gedruckt vorliegend 1969-2016(aktueller Band)] – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL)

„Als Eppelsheimers größte Leistung auf bibliografischem Gebiet gilt die Erarbeitung der Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft, deren erster Band 1957 beim Verlag Vittorio Klostermann erschien und zunächst den Zeitraum 1945 bis 1953 erfasste. Ab dem zweiten Band übernahm Clemens Köttelwesch (1915–1988) die Bearbeitung und führte die bibliografischen Nachweise sukzessive an die Gegenwart heran. Das ambitionierte Projekt verzeichnet die weltweit erschienene Literatur zur Deutschen Literaturwissenschaft, seit 1969 zusätzlich der germanistischen Linguistik. Seitdem erscheint sie als Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL), ist in germanistischen Fachkreisen aber immer noch als Eppelsheimer-Köttelwesch bekannt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Hanns_Wilhelm_Eppelsheimer

[3] Germanistik : internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen, Berlin; Boston, Mass.: De Gruyter; Tübingen: Niemeyer 1960- [in Greifswald gedruckt vorliegend bis 51.2010, danach als elektronische Ressource] – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL)

„Die Germanistik ist das zentrale internationale Berichtsorgan der Wissenschaft von deutscher Sprache und Literatur, einschließlich der Randgebiete. […] Pro Jahrgang werden rund 8.000 veröffentlichte Titel nachgewiesen. Alle Titel werden systematisch erschlossen, entsprechenden Gebieten der Germanistik zugewiesen und mit Schlagworten für das Sach- und Namenregister versehen.“

https://www.degruyter.com/view/j/germ

[4] Die ausschlaggebenden Bibliographien zur Person Arndts sind Loh und Schäfer/Schawe: Arndt-Bibliographie. Verzeichnis d. Schriften von u. über Ernst Moritz Arndt. Festgabe z. 200. Geburtstage von Ernst Moritz Arndt / Gerhard Loh. Hrsg. von d. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald, Greifswald: Deutscher Verl. d. Wissenschaften VEB 1969 – Ernst Moritz Arndt. Ein bibliograph. Handbuch. 1769 – 1969. / Von Karl Heinz Schäfer u. Josef Schawe, Bonn: Röhrscheid 1971

[5] Siehe Eingangszitat

[6] Natürlich gibt es keine „halben“ Publikationen. Ich habe die Items in den beiden Publikationen addiert und durch zwei geteilt, dadurch kommt es zu halben Schritten.